常識を崩す文化人類学が探究する3つの問いとは

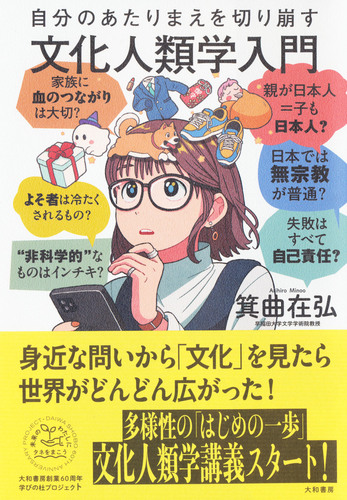

『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』

第0話 本編に入る前に そもそも「文化」ってなんだろう?

第1話 集団と親族 なぜ私たちは「よそ者」に冷たいのだろうか?

第2話 家族と血 家族にとって血のつながりは大切か?

第3話 贈り物と負い目 なぜ贈り物をもらったら、お返しをするのか?

第4話 汚穢と禁忌 なぜ私たちは唾液を“汚い!”と感じるのか?

第5話 儀礼と境界 なぜ「就活」はあんなにつらいのか?

第6話 宗教と宗教心 日本人は本当に無宗教といえるのか?

第7話 呪術と科学 なぜ不運なことが起きたとき「“努力”が足りなかった」と思うのか?

第8話 民族とエスニシティ 「日本人」とは誰を指すのか?

第9話 人間と文化 「あたりまえを切り崩す」とはどういうことか?

「常識を疑う」という行為が、イノベーションや業務改革に重要であるという認識は、現代人の多くが持っているのではないだろうか。一方で、主体的に常識を疑うのではなく、自ずと常識外に気づかされる、すなわち常識=あたりまえが「切り崩される」体験を重視する学問がある。「文化人類学」である。

本書では、私たちがあたりまえだと思っていた考え方や価値基準が「あたりまえではない」と気づかされる、という文化人類学の特質を、身近な話題に関連付けながらわかりやすく解説。文化人類学では、見知らぬ集団や土地のコミュニティに研究者自らが入り込み、そこでの人間関係に巻き込まれながら人々がどんな行動をとるかなどを観察(参与観察)するフィールドワークが主たる研究手法であり、その中から文化の多様性や、その多様性を踏まえた共通性、多様性の変化などを見いだす。ダイジェストでは、さまざまな局面でビジネスにも関連する「贈与」について取り上げた。著者は早稲田大学文学学術院教授。専門は文化人類学、東南アジア地域研究。ラオスのコーヒー産地を主なフィールドに、環境・開発・経済に関する研究を進める。