タイパ時代の子どもの「考える力」を育てる方法

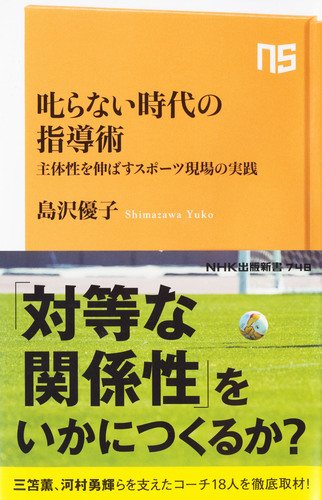

『叱らない時代の指導術』

主体性を伸ばすスポーツ現場の実践

島沢 優子 著

|

NHK出版(NHK出版新書)

| 224p

| 1,023円(税込)

まえがき――「消えた天才」は「消された天才」

第1章 雪国の無名校はなぜドラフトに一学年6人も送り出せたのか

――「やる気が出る環境をつくる」

第2章 控え選手だった三笘薫はなぜ焦燥につぶされなかったのか

――「対等な関係性」が人を伸ばす

第3章 不安に怯えていた柔道選手はなぜ五輪を連覇できたのか

――「傾聴と問いかけるスキル」が成果を生む

第4章 河村勇輝はなぜミニバスからNBAまで成長し続けるのか

――「好きのマインド」が伸びしろへ

第5章 6万人を教えた「少年サッカーの神様」はいかにスポーツを変えたか

――「主体性の支援」こそ本当の厳しさ

あとがき――指導を転換したコーチは子どもと社会を変える

「叱る」ことのデメリットが指摘される時代になった。職場や教育現場では、パワーハラスメント防止の観点から、上司や教師が部下や生徒をきつく叱る指導は減っている。しかし、叱らずにいかに教え、導けばよいのか悩む人も多いだろう。スポーツの現場で広がる、選手の主体性を伸ばす育成方法にヒントがありそうだ。

本書は、バスケットボール、野球、サッカーなどのプロ選手、五輪メダリストなどを育ててきた高校や大学などの指導者を取材し、彼らが試行錯誤しながらたどり着いた、選手たちを叱らずに伸ばす方法についてまとめている。福岡大学附属大濠高校の男子バスケットボール部監督を務める片峯聡太は、筑波大学時代に受けた指導から、「他人から熱を与えられないとできない」ままではいけないと気づき、指導する高校生たちに、自ら熱を発する人間になることを求める。主体性をもって自ら考える子どもを育てるためには、指導者自身が主体性をもち、考えて動けるよう、指導者を育てることも必要になる。著者は、スポーツジャーナリスト。筑波大学卒業後、英国留学などを経て日刊スポーツ新聞社東京本社勤務。1998年よりフリー。スポーツと教育の現場を長く取材している。